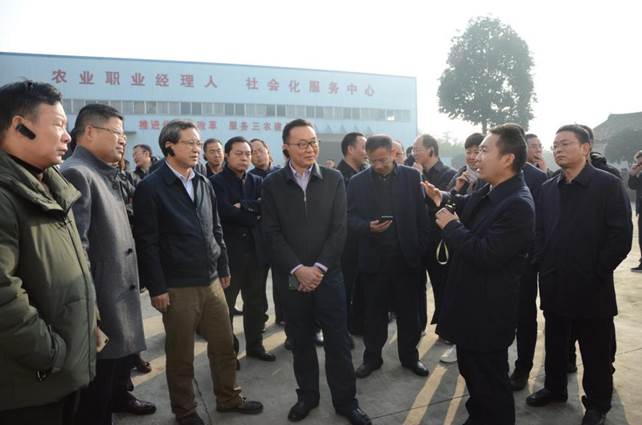

12月5日,2019年全国省级农技(经作)站长会议在成都召开。全国农业技术推广服务中心主任刘天金、副主任许发辉、王戈,全国农技中心粮食作物处处长吕修涛、油料作物处处长王积军、经济作物处处长李莉,四川省农业农村厅副厅长肖小余、二级巡视员胡强及全国各省(区、市)农技(种植业、农作物、经济作物)推广站(总站、中心)主要负责人等90余人参加会议。会议观摩了我校农学院技术支撑的大邑现代粮油研发示范基地。农学院副院长、示范中心副主任任万军教授、栽培实验室樊高琼教授、植保实验室龚国淑教授、农区实验室陈勇副教授参加了现场观摩会。

观摩会上,樊高琼教授团队向与会人员展示了优质专用小麦品种筛选试验以及规模化省工节本高效生产田间示范。任万军教授团队通过水稻规模化生产田间布局、技术展板、关键农机设备、烘干中心等进行了现场展示。陈勇副教授介绍了示范基地水稻规模化生产情况,100余亩轻简化集中育秧基地及效果,并详细展示了近年来团队研发突破的“3个关键技术、1个高效推广机制”,一是通过关键参数突破,实现“播种—出苗”环节耐粗放管理,达到“一播全苗”和苗齐、芽健、根壮效果的“杂交稻暗化催芽齐苗壮根技术”;二是通过田间配置关键技术突破,实现满栽满插省本少漏秧,田间温光湿环境大幅优化并减少病虫害发生的“杂交稻减穴稳苗健株机插技术”;三是通过筛选优质品种、调优高质播栽期、系统高效养分管理、富养灌溉和病虫害绿色防控关键技术突破,形成的“杂交稻保优提质绿色栽培技术”。同时向与会专家介绍了在研发推广过程中形成的“一院两主体四中心六协同”为核心的高效推广机制,即协同科研单位(农学院)、推广部门(省市县推广部门)、经营主体(公司、合作社)三方,在新型经营主体建立“专家大院”,培育一批既是“生产主体”又是“经营主体”并强化市场理念的生产经营者,培育形成具有“育秧中心、烘干中心、加工中心、培训中心”的社会化服务功能,达到了研究单位、推广单位、经营主体的“人员、任务、基地、资金、利益、效果”协同,实现“产业链延长、价值链增值、供应链完善、生态链优化”的四链融合,以及通过调查显示的近3年水稻产业在稻谷保护价降低10%、劳动工价增加20%、生产资料价格增加20%、燃油价格增加30%的情况下,新型经营主体维持了种稻收益不下降的效果。

针对专家提出的如何解决四川全省育秧环节出现的育秧难、风险大、成本高的问题时,任万军教授从团队目前已取得的应对出苗不整齐的暗化健芽、杂交稻稀播盘根不好的旱育无纺布覆盖壮根,以及应对丘陵区复杂地形的片层式泥浆育秧和正在研发的生态环保育秧基质等方面,向与会领导介绍了解决本区域育秧难题的技术途径。